初めてカスタムキーボード筐体を設計・発注したので, 色々書いておこうと思います.

データは下記にてCC BY-NC-SA 4.0で公開しています.

「異常鍵盤遊戯用途兼用異常金属鍵盤」の意図で, 設計思想に即してていいじゃんと思って深夜テンションでこの名前になったけど, もっと無難なやつにしておいた方が良かった気がします.

これまでのあらすじ

- Gasket MountやLeaf-Spring, Flex-cutで振動感あったり実際にプレート位置が暴れたりするのゲーミング的にうぜ〜.

- Top Mountでもネジ少ないと普通に撓むし, マウント箇所が端から離れてると L_Shift とかがぐにゃって気持ち悪いな.

- マウント箇所多くて端から端まで一貫して硬そうなTop Mounted 60%探したけど, 自分と近い趣味の人間(約1名)が開いたのであろうPrivate GB産(だと思われる)なやつを除くと, mekibo x bisoromi RS60くらいしかないわ. $450! 送料も高い! production plateは5 Tabsになってしまっているので追加費用が発生! WK/WKLのみでHHKBなし!

- 自分で作るわ.

Specifications

以下の仕様で設計しました.

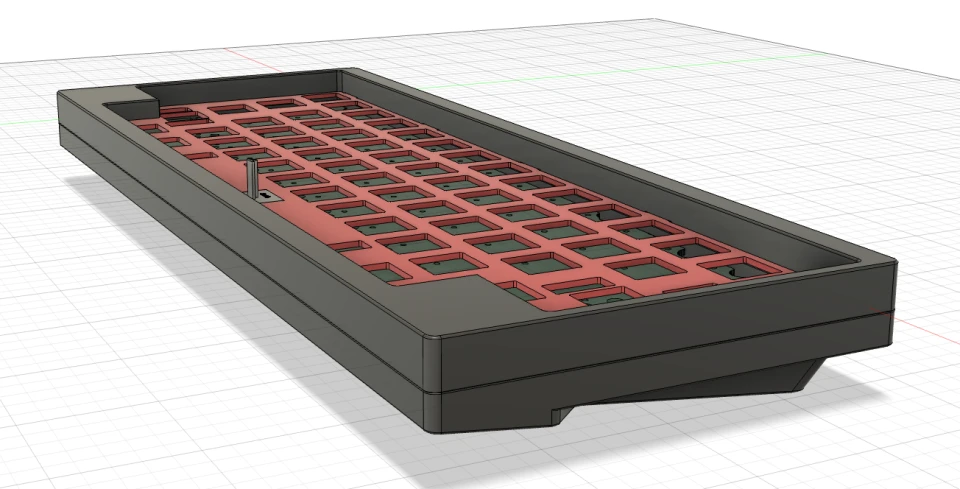

- Classic Style Seamed Two-Piece Case

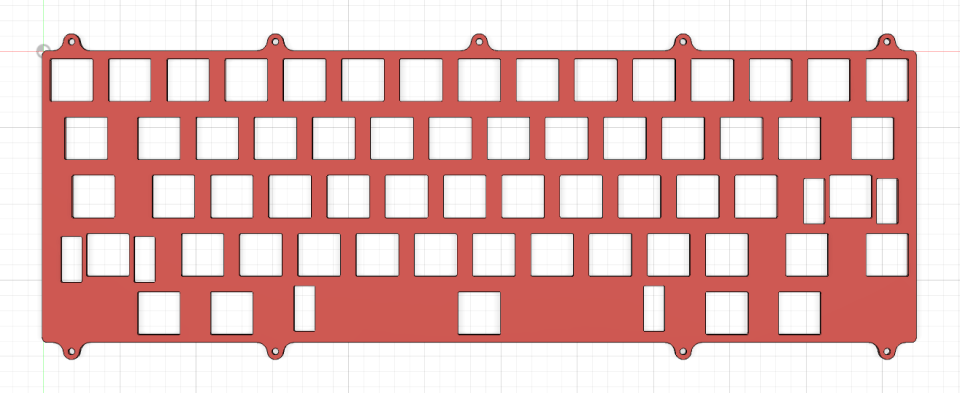

- Top Mount with Non-Flex Plate and 9 Mounting Points

- 6.9° Typing Angle

- 23.4mm Effective Keyboard Height

- Compatible with H60 JST and UDB-C

順を追って適当に設計思想的なところを書いていきます.

Mounting Style / Plate Design

最初に書いてるけど端から端まで固めるようなTop Mountの設計にしてます. 硬いのがいいとは言ってもスペースバー直下にネジがあるのは流石に頭沸いてるので上5+下4の設計になりました. まあRS60の9 Tabs Plateとほぼ同じですね(全く同じ設計の仕方してるだろうからそうなる). 上側の中央のネジを除いた4つをそのままミラーすると(7uの場合)スペースバーの下にネジがこない配置になるのは綺麗でいいですね.

accoustic cutoutsについては「これ本当に意味ある? 慣習的に脳死で付けてない? というかキーキャップの隙間から穴が見えてるのキモくね」ということで付けてません. でもスペースバー周辺だけは流石にちょっと削った方が良かったかもしれないです. わからん.

Case Design

初めての設計ということで作りやすいクラシック系の2ピース構造にしました. 単純にこれが好みというのもあります. ただ, これはこれで継ぎ目の綺麗さとか気にしないといけないし, 実は精度アレな工場に頼むにはあんまりよくない設計であった(継ぎ目ないやつの方が公差を吸収できるし角の処理を隠蔽できる)可能性はあるかも.

サイドはOTD 360C的なやつと, よくある130~135°くらいの傾斜を付けました. かなり適当です. 本当にこれでいいのかなあと若干疑問に思いつつ設計しましたが, 作り直すの怠かったのでこれでいいやとしました. 裏面上部中央のネジ穴の位置もこれどうなんだとは思ったけど怠かったので直しませんでした.

ちなみにOTD 356 MiniとかGSKT-00みたいな所謂弁当箱形状にしても, JLCの自動見積もりでの加工費はほぼ変わりませんでした. 何ならリア側のネジ穴がかなり深くなるせいで加工難易度上がってる気がするのでやめた方がいいかもしれません.

細かいところ

- 前々から何度か書いてるけど, 平たい脚が大嫌いなので丸バンポンで設計してます. 平たい脚が打鍵の衝撃を机に伝えやすいのってずっと昔に指摘されてることだと思うんですけど, なんで最近の設計で採用されがちなんすかね?

- ベゼルは横方向4.0mm, 縦方向8.0mmで設計しました. ベゼル細めのが好きで, 最初は3.5mmと7.5mmで設計してたんですけど, Case Screws周辺の最薄部云々が気になった(今回委託する工場の精度的に大丈夫なのか不安になった)ので0.5mm増やしました. 冷静に考えて横方向は増やす必要なかったのですが, まあ4.0mmでも太くはないのでいいでしょう.

- 重量や厚みによる音響への影響についてはあまり考えずに設計しました. 今回のこれは試作品であってEndgameにするつもりはなかったので, 不満があったら次回に直せばいいだろうということで.

- プレートからケース上面までのクリアランスは7.8mmにしてます. Dalco 959 Miniの数値をパクりました. Frog Miniの設計が7.5mmで, もうちょい増やしてもいいかなと思ったのもあります.

- PCBからボトムケースまでのクリアランスは3.1mmくらいです. この形状(サイドプロファイル)でEKH <= 23.5mmにしつつ最薄部1.5mmを確保するようにすると大体これくらいの数値になります. あまり音を響かせすぎたくないしこんなもんでいい気がしますが, 音響は複合的な問題でもあるし, 実際どうなのかは作ってみないとよくわかんないです.

- USB Type-C周辺の設計についてですが, 使う予定のLindyの端子オーバーモールド部分がUSB Type-C Specのそれをガン無視したバカのサイズなのでそれに合わせて大きめに穴を作ってます.

Typing Angle / Effective Keyboard Height

Frog Mini使いだしたときはLow Front Height & Low Angleを絶賛してたんですけど, なんかやっぱりもうちょい高さも角度もあった方がいい気がしてきたのでなんか良さげな数値にしておきました. というかBMSのキー配置を色々あって(詠唱破棄) ASDF_KL;' から ↑ZXC_,./↑ に変えてから, フロント低いと親指が動かし辛い気がしてマットで嵩上げする羽目になってたんですよね……

7.0°ぴったりじゃないのは, HHKB Pro 2がApprox. 6.9°だったらしいと読んだからそうしてみただけで, 特に深い意味はありません. HHKB Pro 2が本当にApprox. 6.9°だったのかは持ってなくて実測できないので知りません.

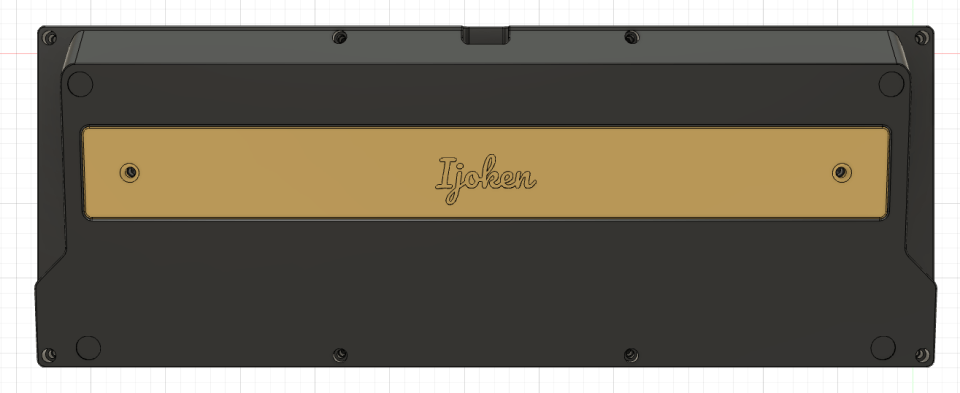

Weight Design

初めての試作だしなくてもいいかなと思ったんですけど, 裏面がまっさらで寂しすぎたのでやっぱり付けることにしました.

最初Pass-through Weightで設計したら, 斜めに切り出す必要があって5軸加工機を持ち出すことになるからか加工費が酷いことになったので, 平たい形状のExternal Weightに直しました.

面取りについて

最初はケースの縁はchamferでKeycultのそれっぽくなるように設計してたんですけど, 今回の発注先であるJLCCNCがchamferの設計を無視する, 勝手に変えてくるという悪評を複数件確認していたので, 面取りは全てfilletで行うように修正しました. 流石に完全になくす必要まではなかったと思いますが. filletについては大分まともらしいです. まあどの道精度アレな工場だとエッジがパキっとしなさそ〜だしchamferよりfilletで良かったのかなと思います.